Filter

-

Autoren 702Alfred Andersch 1Jakob Arjouni 10Esmahan Aykol 2Stefan Bachmann 5Honoré de Balzac 2Marco Balzano 3Ayanna Lloyd Banwo 1Anaïs Barbeau-Lavalette 3James Matthew Barrie 1Emanuel Bergmann 7Michel Bergmann 1Bill Beverly 1Claus-Ulrich Bielefeld 1Kenneth Bonert 5Martina Borger 3Ray Bradbury 3Emily Brontë 2Louise Brown 3Margaret Wise Brown 1Hazel Brugger 1Dick Bruna 1Jean de Brunhoff 1Clemency Burton-Hill 1Arno Camenisch 1Anton Cechov 2Raymond Chandler 5Céline Claire 2André Comte-Sponville 2Joseph Conrad 1Thomas David 1Andrea De Carlo 7Laura de Weck 3Leon de Winter 2Solomonica de Winter 4Irene Diwiak 2Philippe Djian 1Rolf Dobelli 2Friedrich Dönhoff 7Doris Dörrie 10Françoise Dorner 1Arthur Conan Doyle 1Gérard DuBois 1Friedrich Dürrenmatt 9Jessica Durlacher 1Albert Einstein 1Katrine Engberg 4Amanda Eyre Ward 4William Faulkner 1Jörg Fauser 6Sasha Filipenko 5Elena Fischer 1F. Scott Fitzgerald 11Zelda Fitzgerald 1Philippe Fix 1Paul Flora 1Dick Francis 1Erich Fromm 1Françoise Gilot 1Friedrich Glauser 1Joey Goebel 5Edward Gorey 3René Goscinny 2Rebecca Green 1Arnon Grünberg 1Robert van Gulik 2Erich Hackl 5Alfred A. Häsler 1Tamar Halpern 2Dashiell Hammett 3Eve Harris 2Petra Hartlieb 1Lukas Hartmann 15Kent Haruf 1Tatjana Hauptmann 2Yael Hedaya 2Daan Heerma van Voss 2Moritz Heger 1Helme Heine 1J. Paul Henderson 3Mick Herron 10Stefan Hertmans 3Grégoire Hervier 1Patricia Highsmith 14Scott Alexander Howard 1Sue Hubbell 1Clement Hurd 1John Irving 12Otto Jägersberg 2Erich Kästner 1Immanuel Kant 1Yadé Kara 2Bas Kast 1Charlotte Kerr Dürrenmatt 1Hans Werner Kettenbach 1Heinrich von Kleist 1Seraina Kobler 3Chris Kraus 3Daniela Krien 4Tim Krohn 2Alfred Kubin 1Shelly Kupferberg 3Andrej Kurkow 5Hartmut Lange 4Simone Lappert 1Jonathan Lee 1Dennis Lehane 9Qin Leng 2Donna Leon 18Charles Lewinsky 6Micha Lewinsky 3Jardine Libaire 7Hugo Loetscher 7Jack London 2Loriot 2Ross Macdonald 5Heike Makatsch 1Katherine Mansfield 1Petros Markaris 13W. Somerset Maugham 5Annalena McAfee 2Anthony McCarten 7Carson McCullers 1Niklaus Meienberg 1Herman Melville 1Julian Meyer 1Thomas Meyer 11Timon Meyer 1Caroline Albertine Minor 2Dror Mishani 3Michel de Montaigne 1Brian Moore 1Luis Murschetz 1Magdalen Nabb 2Fuminori Nakamura 3Jon & Tucker Nichols 1Christoph Niemann 1Nadja Niemeyer 1Ingrid Noll 18Lina Nordquist 2Amélie Nothomb 11Jona Oberski 1Mary Oliver 1George Orwell 1John Jay Osborn 3Connie Palmen 3Matthias Penzel 1Fernando Pessoa 1Marianne Philips 2Roberta Pianaro 1Sarah Pines 1Christoph Poschenrieder 13Steven Price 2Anne Reinecke 2Ruth Rendell 1H.A. Rey 1Margret Rey 1Joachim Ringelnatz 1Nadine Robert 1Raffaella Romagnolo 8Astrid Rosenfeld 8Gabriel Roth 1Joseph Roth 3Peter Rüedi 1Katherine Rundell 1Donal Ryan 6Lavanya Sankaran 2Richard Scarry 1Joan Schenkar 2Bernhard Schlink 7Joachim B. Schmidt 6Hansjörg Schneider 6Arthur Schopenhauer 1Christian Schünemann 3Jean-Jacques Sempé 5Maurice Sendak 1Michele Serra 1Alan Sillitoe 1Georges Simenon 6Benjamin Sommerhalder 1Muriel Spark 2Thomas Spitzer 1Jason Starr 3H.U. Steger 2Saul Steinberg 1Anna Stothard 5J. Ryan Stradal 4Patrick Süskind 5Martin Suter 20János Székely 1Walter Tevis 1Philipp Theisohn 1Jonny Thomson 2Henry David Thoreau 3Viktorija Tokarjewa 3Leo Tolstoi 1Roland Topor 1B. Traven 1Mark Twain 1Tomi Ungerer 13Irene Vallejo 1Luca Ventura 3John Vermeulen 1Jules Verne 1Barbara Vine 2Frank Viva 1Jelena Volic 3Alice Vollenweider 1Voltaire 1Stefanie vor Schulte 4Ambros Waibel 1George Watsky 1Evelyn Waugh 3Carl Weissner 1Benedict Wells 26Urs Widmer 5Oscar Wilde 3Spencer Wise 1YORN 2Banana Yoshimoto 5Peter Zantingh 3Klaus Cäsar Zehrer 2

-

Titel 936Souvenir (Postkartenbuch) 120. Juli 1Vertrauen 1Tante Lisbeth 1Abbitte 2Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn 1Die Abenteuer der Familie Mellops 1Die Abenteurer 1Der Abgrund in dir 1Abrechnung 1Abschalten 1Adams Erbe 3Adelaide 1Allumette 1Als ich im Sterben lag 1Ambivalenz 1America 1America 1Amsterdam 1Aller Anfang 1Der Anti-Struwwelpeter 1Die Apothekerin 1Astas Tagebuch 1Quer durch Athen 3Auf beiden Seiten 11Auf der Strecke 1Auf die Plätzchen, fertig, los 2Der Aufgang 2Auf Messers Schneide 1Aufstand der Frauen 1Der Auftrag 1Auroras Anlaß 1Ausflug ins wirkliche Leben 1Auszeit 1Zwei Bärinnen 1Balkan Blues 1Die Ballade vom traurigen Café 1Der Besuch der alten Dame 4Die Physiker 4Der Meteor / Dichterdämmerung 1Playback 1Achterloo I / Rollenspiele / Achterloo IV 2Der lange Abschied 3Lebwohl, mein Liebling 1Bei den Brunettis zu Gast 2Bella Ciao 1Besser nie als spät 2Graue Bienen 1Die Bierkönigin von Minnesota 2Das Bildnis des Dorian Gray 1Bis ans Ende der Meere 3Bis zur Neige 1Der Blick aus dem Fenster 4Die Blütezeit der Miss Jean Brodie 1Die Blumen von gestern 1Das kalte Blut 2Das Böse kommt auf leisen Sohlen 1Bon Appétit 2Books and You 1Das Boot ist voll 1Der Brand 1Brezel 1Briefe 1Brunos Kochbuch 8Brunos Küchenkalender 2018 1Das Buch eines Sommers 1Das Buch der Schwestern 1Letzter Bus nach Coffeeville 5Business Class 1California Girl 2Cheers 1Coco der neugierige Affe 1Coco fährt Rad 1Coco kommt ins Krankenhaus 1Creamtrain 1Das Entdecken erfinden 1Denken mit Immanuel Kant 1Denken mit Voltaire 1Denken mit Oscar Wilde 1Deutschland Was Geht 1Der Dieb 4Diebe und Vampire 3Die im Dunkeln sieht man doch 1Diesmal schenken wir uns ganz sicher nichts 2Diesmal schenken wir uns nichts 2Diesseits vom Paradies 1Dodgers 1Doppelpass 1Dornröschen 1Der Drahtzieher 1Dramatische Werke 1Ein letzter Drink 1The Drop - Bargeld 1Mein Dschinn 2Die dunkle Seite des Mondes 2Durcheinandertal 1Durchtanzte Nächte 1Du sagst es 1Ediths Tagebuch 2Das allerbeste Buch von Egon Wurm 1Einer von euch 2Elsa ungeheuer 3Elsies Lebenslust 1Am Ende einer Welt 1Vom Ende der Einsamkeit 10Die Entdeckung Amerikas 1Erpresser schießen nicht 1Sämtliche Erzählungen 1Späte Erzählungen in zwei Bänden 1893–1903 1Esaus Kuß 1Es scheint die Sonne noch so schön 1Face to Face 1Happy birthday, Türke! 4Tod eines Engländers 1Tiefes, dunkles Blau 1Venezianisches Finale 1Silberkiesel 1Kornblumenblau 1Bruno Chef de police 3Mehr Bier 1Flattermann 1Pfingstrosenrot 4Grand Cru 1Ein Mann, ein Mord 1Tod einer Ärztin 1Hunkeler macht Sachen 1Reiner Wein 1Provokateure 2Hunkeler und die goldene Hand 1Eskapaden 5Hunkelers Geheimnis 6Grand Prix 2Mitten im August 1Slow Horses 2Französisches Roulette 1Tête-à-Tête 1Bittersüße Zitronen 1Dead Lions 2Tod zwischen den Zeilen 1Endlich mein 1Ewige Jugend 4Allmen und die Dahlien 2Real Tigers 1Flüchtiges Begehren 2Milde Gaben 1Feuerprobe 1Spook Street 2Istanbul Tango 3London Rules 4Der blaue Salamander 1Allmen und die Erotik 2Allmen und der Koi 1Joe Country 3Slough House 1Zurück nach Fascaray 1Fast genial 12Der große Fehler 1Fenster ohne Aussicht 1Das Flirren der Dinge 1Fragen an das Leben 2Françoise Gilot – Die Frau, die Nein sagt 1Die Frau auf der Treppe 3Vor allem Frauen 1Freue dich! 2Mein Freund RamTamTam 1Die imaginäre Freundin 1Eine Freundschaft 1Die Freundschaft 2Froh und munter 2Gänsehaut 2Garp und wie er die Welt sah 1Der Garten der Lüste 1Brunos Gartenkochbuch 2Gast im Glück 2Der große Gatsby 4Die Gedanken sind frei 1Gedankenfuge 1Gefahr ist mein Geschäft 1Gefährliche Ferien - Die Alpen 1Gefährliche Ferien - Griechenland 1Gefährliche Ferien - Irland 1Gefährliche Ferien – Italien 2Gefährliche Ferien - Kanada 1Gefährliche Ferien – Nordsee, Ostsee 2Gefährliche Ferien - Skandinavien 1Gefährliche Ferien - Südfrankreich 2Gegenangriff 1Das Geheimnis hinter dem Wald 1Die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens 1Das Genie 1Geronimo 1Gesammelte Erzählungen 1Die Geschichte von Blue 2Die Geschichten in uns 3Der Geschichtenerzähler 1Das Gesetz der Natur 1Die Gesetze 1Die zwei Gesichter des Januars 3Warum die Giraffe nicht in Ohnmacht fällt 1Glatteis 1Finsteres Glück 2Going Zero 1Goldschatz 1Goodbye Istanbul 1Gottes Werk und Teufels Beitrag 5Drei Grazien 2Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger 1Gruß aus der Küche 1Gute Nacht, lieber Mond 1Hab und Gier 1Die Häupter meiner Lieben 1Der Hahn ist tot 1Halali 1Der Halbbart 4Halloween 1Der blaue Hammer 2Phantasien 1Hard Land 3Englischer Harem 1»Hat sie recht?« 1Hausaufgaben 1Heartland 1Heimweh nach Prag 1Die Heldin reist 1Helena 1Jimi Hendrix live in Lemberg 1Herbst in der Großen Orange 1Der Herr der Regeln 1Heimliche Herrscher 2Mein Herz ist eine Krähe 2Herz der Finsternis 1Die letzten Hexen von Blackbird Castle 1Die talentierte Miss Highsmith 2Der Himmel von Hollywood 1Hiob 1Die Hochzeit der Chani Kaufman 3Unsere kleine Höhle 2Gilbert Pinfolds Höllenfahrt 1Der Menschen Hörigkeit 1Die Hoffnung der Chani Kaufman 1Holly im Himmel 2Honig 1Honolulu 2Das Hotel New Hampshire 2How to say ich liebe dich 1Ich bleibe hier 1Ich habe große Städte gesehen 1I.M. 2Im großen Stil 1Im Haus der Großen Frau 1Der Immune 1In alle Richtungen gehen 1In bester Gesellschaft 1Incognito 1Incognito 1Irgendwann wird es gut 2Isabel & Rocco 2Isidor 3Die Jagd 1Ein Jahr voller Wunder 1Oh Jonathan! 1Judiths Liebe 1Zwölf Mal Juli 3Der Junge und die Taube 1Junge mit schwarzem Hahn 1Der Junge, der Ripley folgte 2Justiz 2Himmlische Juwelen 1Kaffee 1Kalmann 2Kalmann und der schlafende Berg 2Kein Kuss für Mutter 1Kein Kuss für Mutter 1Wo die wilden Kerle wohnen 1Kind ohne Namen 1Die Kinderfrau 2Kinderjahre 1Noch mehr schönste Kinderlieder 1Kindes Kind 1Kindeswohl 3Kirschblüten 2Kitchen 2Der kleine Nick 1Knigi 1Das große Knuddeln 2Der Koch 1Der König in Gelb 1Der belgische Konsul 1Der Kontrabaß 2Der Konvoi 1Faule Kredite 1Kremulator 1Rote Kreuze 1Krieg und Frieden 1Die Kriminalromane 1Wenn Kubaki kommt 1In Küstennähe 1Kulinaritäten 1Die Kunst, Schluss zu machen 1Die Kunst, Champagner zu trinken 2Labyrinth 2Laßt die Bären los! 1Ein Leben in Geschichten 1Ein Leben lang 2Leben, schreiben, atmen 1Berauscht vom Leben 4Das späte Leben 1Leben auf dem Land 1Ein gutes Leben ist die beste Antwort 3Das Leben wartet nicht 1Lebensgeister 1Leben und Werk 1Leinsee 1Die Liebe des letzten Tycoon 1Die Libanonzeder 1The Lugubrious Library 1Licht 2Lichterloh 2Liebe ist die beste Therapie 1In Liebe Dein Karl 3Die Liebe im Ernstfall 2Erste Liebe – letzte Riten 1Liebe 1Lieber Leo 1Liebeswahn 1Lieblingsmenschen 3Liebwies 2Das Lied des Geldes 1Sing mir ein Lied 4Das große Liederbuch 2Liza von Lambeth 1Lösegeld für einen Hund 1Der Löwensucher 1Logbuch eines unbarmherzigen Jahres 2Lust und Laster 2Macno 1Germany 2064 1Magic Hoffmann 2Maigrets Frankreich 2Der Malteser Falke 1Mameleben 1Mara 1Aus dem Leben einer Matratze bester Machart 1Nach Mattias 2Hinter den Mauern der Ozean 1Mauersegler 4Memento Mori 1Ein passender Mieter 1Mini Philosophy 1Minotaurus / Der Auftrag / Midas 1Auch Miststücke können einem leidtun 1Mit Staunen und Zittern 2Der Mittagstisch 4Mit wehenden Fahnen 1Moby-Dick 1Der Mondmann 1Montecristo 5Mord im Regen 1Morgen räum ich auf 1Moshi Moshi 1My Movie Business 1Muldental 2Museum der Erinnerung 1Im Museum 1Mystic River 3Nach dem Applaus 1Uns gehört die Nacht 2In der Nacht 5Letzte Nacht in Twisted River 2Nachtschein 1Ein neues Jahr voller Wunder 1Nicht schon wieder keine Tore 2Der kleine Nick – Feriengeschichten 3Der kleine Nick spielt Fußball 1Der kleine Nick und seine Bande 1Der kleine Nick und die Ferien 1Der kleine Nick und die Mädchen 1Der kleine Nick und die Schule 1Non Stop 1Notizbuch eines Schriftstellers 1Offshore 1Ohne Furcht und Tadel 1Owen Meany 5Palast der Finsternis 1Die Panne 2Papa Schnapp und seine noch-nie-dagewesenen Geschichten 1Papyrus 2Paradise Garden 1Das Parfum 1Partytime 4Brunos Périgord 1Pestalozzis Berg 1Peter Pan 1Keine zehn Pferde 2Picknick auf dem Eis 1Pink Hotel 2Politik und Liebe machen 1Marius Müller-Westernhagen 2Quatemberkinder 1Die drei Räuber 1Rauch und Schall 1Rebell im Cola-Hinterland 1Rechnung über meine Dukaten 3Reflex 1Regen 1Im Reich der Schuhe 1Die Reinheit des Mörders 1Reise nach Tripiti 2Reise an den Rand des Universums 1Reise um die Erde in achtzig Tagen 1Die Reisgöttin 3Der Richter und sein Henker 1Der Richter und sein Henker / Der Verdacht 1Ripley 1Der talentierte Mr. Ripley 1Die Ripley-Romane 1Ripley's Game oder Der amerikanische Freund 2Ripley Under Ground 3Ripley Under Water 2Röslein rot 1Rollenspiele 1Der unsichtbare Roman 1Rosie und die Künstler 1Ein Russischer Roman 3Die Sache mit der Angst 2Die Sache mit dem Dezember 7Der Sänger 1Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben 1Salz und sein Preis 1Das Paar im Kahn 1Hunkeler und der Fall Livius 1Hunkeler und die Augen des Ödipus 1Samson und Nadjeschda 1Das Sandkorn 6Saturday 1Herr Sauermann sucht seine Zähne 1Der große Schlaf 2Schlangen im Garten 2Der bunte Schleier 2Schlimmer geht immer 1Die Schönen und Verdammten 1Schorschi schrumpft 1Der Schrei der Eule 1Schwarze Hunde 1Schwarzrock 1Schwefelhochzeit 1Drei Schwestern 1Scoop 1Scott-Kings moderne Welt 1Der Seewolf 1Am Seil 3Seitensprung 2Sekunden der Gnade 3Selam Berlin 2Die Selbstverbrennung 1Serafin und seine Wundermaschine 1Shutter Island 1Sie und der Wald 3Silbermond und Kupfermünze 1Simenon und Maigret bitten zu Tisch 1Small World 3Sobald wir angekommen sind 1Der ehemalige Sohn 2Becks letzter Sommer 12Sommerfrauen, Winterfrauen 1Song Book 1Spannende Weihnachtsferien 2Der Spiegelkasten 1Die schwarze Spinne 1Spinner 2Die Spionin 1Der Sprung 1Eine Handvoll Staub 2Die Sterne ordnen 5Die Stimme 1Straße der Wunder 2Eine lange Straße lang 1Die Stücke 1Der Stümper 2Sturmhöhe 2Die Suche nach der Gegenwart 1Die Sünde der Frau 1Der Sündenfall – ein Glücksfall? 1SumSum 1Tage in Burma 1Tagebuch einer Reise nach Italien 1Tage- und Notizbücher 1Tahara 2Das andere Tal 1Tea Time 3Tell 3Der Teufel von Mailand 1Tiefe Wasser 1Tod in Hollywood 1Der Tod des Odysseus 1Top Job 1Das Totenschiff 1Das Traumtheater 1Trennt euch! 2Der Trick 6Turmbau 2Schwarzes Unheil 1Unschuldige 1Unter Wasser stirbt man nicht! 1Untreue 2Venedig kann sehr kalt sein 1Der Verdacht 1Verfall und Untergang 1Verflixte Festtage 2Der japanische Verlobte 2Verlockung 1Das Versprechen 1längst fällige verwilderung 1Villa Metaphora 1Vintage 1Als wir Vögel waren 1Vrenelis Gärtli 1Der süße Wahn 1Die Wahrheit über das Lügen 5Die halbe Wahrheit 1Walden 2Die Waldsteinsonate 1Warum Krieg? 1Was bleibt, wenn wir sterben 2Was bleibt, wenn wir schreiben 1Die Wedernoch 2Eine heitere Wehmut 2Fröhliche Weihnacht überall 2Achtung Weihnachten 2Weihnachten mit Loriot 1Weihnachtszauber 2Weihrauch und Pumpernickel 1Das Weiße im Auge 1Die Welt 1Die Welt auf dem Teller 1Die Welt ist im Kopf 3Wenn alle anderen schlafen 1Wenn ich wiederkomme 1Der letzte Weynfeldt 1Wiederholungstäter 3Wiedersehen mit Brideshead 1Wie man es vermasselt 1Mein Wildgarten 1Wir holen alles nach 3Wolfsblut 1Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse 5Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin 2Ein fast perfektes Wunder 2Zärtlich ist die Nacht 1Zahltag 1Das schreckliche Zebra 1Die Zeit der Zikaden 1War meine Zeit meine Zeit 3Zeiten der Heuchelei 1Der Zementgarten 1Zeraldas Riese 1Das Zittern des Fälschers 1Zurück auf Start 4Zusammenstöße 1Zwei Fremde im Zug 1Zwei von zwei 1Zwischen uns und morgen 1

-

Personen350

-

Rubrik692

-

Allgemein2

-

Orte614

-

Genre445

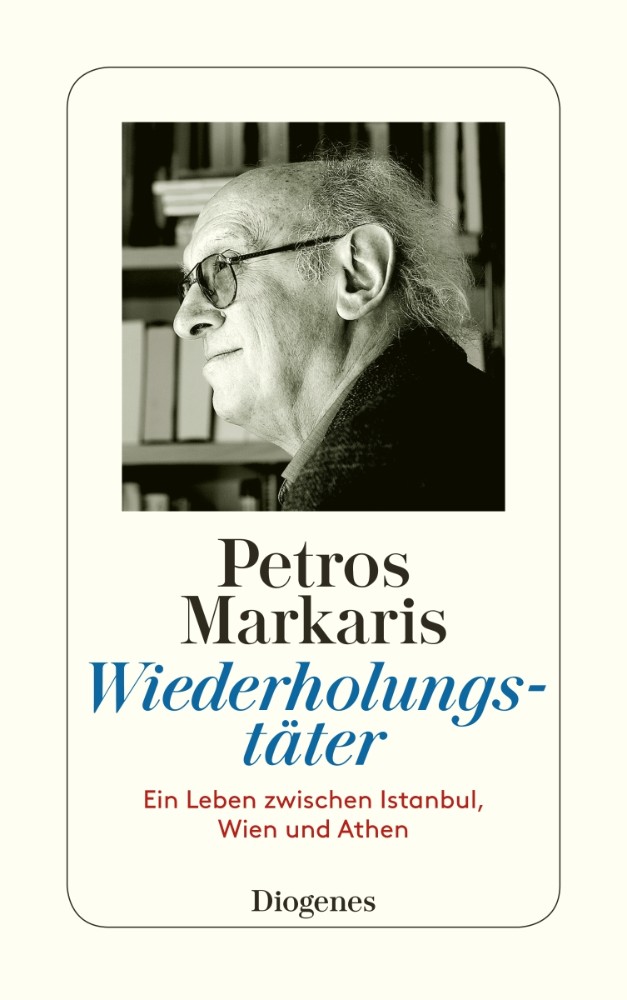

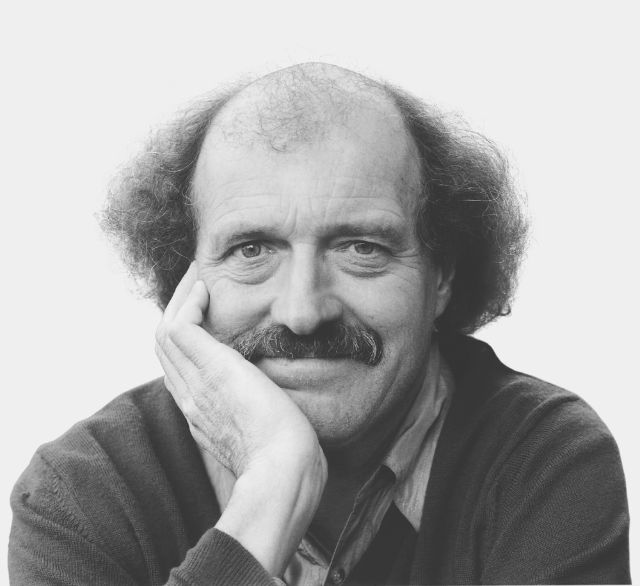

Petros Markaris, geboren 1937 in Istanbul, ist Verfasser von Theaterstücken und Schöpfer einer Fernsehserie, er war Co-Autor von Theo Angelopoulos und hat deutsche Dramatiker wie Brecht und Goethe ins Griechische übertragen. Petros Markaris studierte in Wien Volkswirtschaft und war als Exportkaufmann für eine Zementfabrik tätig, bevor er Mitte der neunziger Jahre mit dem Schreiben von Kriminalromanen begann und damit international erfolgreich wurde. Er hat zahlreiche europäische Preise gewonnen, darunter den Pepe-Carvalho-Preis sowie die Goethe-Medaille. Petros Markaris lebt in Athen.

Foto: © Regine Mosimann / Diogenes Verlag

Auszug aus ›Wiederholungstäter‹

In Wiederholungstäter schreibt Petros Markaris über seine Kindheit in Istanbul, den Alltag in Athen, die Zusammenarbeit mit Theo Angelopoulos, die Verbundenheit mit der deutschen Sprache und Kultur. Autobiographisches, Historisches und Politisches vermischen sich dabei auf brillante und liebenswürdige Weise.

Die meisten Leserinnen und Leser wundern sich über einen Polizisten, der sich ausschließlich für die Lektüre von Wörterbüchern interessiert. Ich frage mich jedoch, warum. In der Kriminalliteratur gibt es Helden mit viel ungewöhnlicheren Eigenheiten, die sie oft zu Außenseitern oder Randfiguren der Gesellschaft stempeln. Ich will mich auf zwei Beispiele beschränken: P. D. James’ Hauptfigur Adam Dalgliesh ist neben seiner Tätigkeit als Kommissar auch Dichter. Ich will nicht behaupten, dass Polizisten oder selbst Innenminister keine Gedichte schrieben, aber ein dichtender Kommissar mutet schon seltsam an. In Griechenland gab es zwar einen dichtenden Sandalenschuster, den äußerst sympathischen Melissinos, auf einen dichtenden Polizisten kann ich mich jedoch nicht besinnen. Oder Donna Leons Commissario Brunetti – der ist auch ziemlich außergewöhnlich. Er hat Altgriechisch und Latein studiert und ist mit einer Universitätsprofessorin verheiratet, die noch dazu aus einer sehr alten venezianischen Adelsfamilie stammt. Hätte ich den griechischen Bullen Charitos als verheiratet mit einer Akademikerin und als Absolventen der klassischen Philologie dargestellt, hätte mir das kein griechischer Leser abgenommen. So beschränkte ich seine ›Macke‹ zunächst auf zwei Wörterbücher: auf das neunbändige Große Wörterbuch der Griechischen Sprache von Dimitrakos und auf das gleichnamige vierbändige Lexikon von Liddell-Scott. Später trat das Wörterbuch sämtlicher Begriffe bei Hippokrates von Panos D. Apostolidis hinzu, das ihm seine Tochter Katerina schenkt, als er im Krankenhaus liegt.

Charitos hat seine Neigung zu Wörterbüchern von mir, denn ich bin ein manischer Leser solcher Werke. Andere empfinden Lexika vielleicht als langweilig oder als ein notwendiges Übel, ich kann stundenlang in ihnen schmökern. Wenn ich eine Buchhandlung betrete, besuche ich zuerst die Abteilung für Wörterbücher. Und nun, wo viele alte Lexika auf DVD herausgebracht und dadurch erschwinglicher werden (denn darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen, Wörterbücher sind sündteuer), halte ich ständig im Internet Ausschau nach neuen Editionen. Ich weiß nicht, ob diese Neigung für Wörterbücher von meiner übersetzerischen Tätigkeit herrührt, die mich mit ihnen vertraut gemacht hat. Sicher ist jedenfalls, dass ich mir ständig wieder welche besorge.

Andererseits spüre ich eine tief verwurzelte Antipathie gegen Polizisten oder Detektive, die kauzig oder überragend intelligent sind. Üblicherweise haben sie einen naiven Bewunderer an ihrer Seite, den sie zu ihrem Handlanger degradieren, um als besonders schlau dazustehen. Dies ist der Fall in der Beziehung zwischen Sherlock Holmes und Watson oder zwischen Hercule Poirot und Hastings. In Wirklichkeit sind Polizisten und Detektive – wo sie denn auftreten – weder schrullig noch besonders genial. Es sind einfache Menschen, die mühsam und beharrlich versuchen, komplizierte und oftmals schmutzige Fälle aufzuklären.

Doch meine Entscheidung, Kostas Charitos zum Polizeibeamten und Leiter der Mordkommission im Athener Polizeipräsidium zu machen, löste meine Probleme keinesfalls mit einem Schlag. Seit seinem ersten Auftauchen hielt mich dieser mysteriöse Mann, der jeden Morgen vor meinem Schreibtisch Aufstellung nahm, auf Trab.

Wiederholungstäter

Mein Problem: Wie soll ich einen sympathischen griechischen Bullen kreieren, der dem Leser ans Herz wächst? Ich kam in der ›Poli‹ – wie Konstantinopel oder Istanbul von den Griechen immer noch genannt wird – zur Welt. Ich wuchs in Istanbul auf und lebe seit 1965 in Griechenland. Seitdem ich ein politisches Selbstverständnis entwickelt habe, fühle ich mich als Linker. Wie sollte jemand, der in zwei Ländern gelebt hat, in denen Gewalt und Willkür in Verbindung mit der erbarmungslosen Verfolgung der Linken jahrzehntelang das tägliche Brot der Polizei bildeten, für Bullen auch nur die geringste Sympathie verspüren?

Nun schön, Kostas Charitos war also Bulle. Aber ein Sympathieträger? Wie sollte ich zunächst einmal mich selbst davon überzeugen, dass jemand sympathisch sein konnte, dessen Beruf ich mit Ablehnung, Vorbehalt und Misstrauen, wenn nicht gar Feindseligkeit gegenüberstand? Das bisschen Verständnis, das wir gelegentlich für Polizeibeamte aufbrachten, äußerte sich in einer herablassenden Haltung. Der zeitweilig von uns gebrauchte Ausdruck vom ›armen Bullenschwein‹ beinhaltete weder Sympathie noch Mitleid, sondern war abwertend gemeint. Wenn meine Generation ihre tiefste Verachtung für den Polizisten zum Ausdruck bringen wollte, griff sie zudem nicht zum Wort ›Bulle‹ (batsos), sondern gebrauchte den Ausdruck ›Amtsorgan‹. Ein Freund von mir hatte sich angewöhnt, sich Polizisten mit der Anrede »Entschuldigung, wertes Amtsorgan« zu nähern. Das andere Wort für Bulle, baskinas, wurde damals selten bis gar nicht verwendet. Etymologisch leitet es sich vom türkischen baskın ab, was Angriff, Überfall, Razzia bedeutet. Somit wäre der Bulle auf den Begriff ›Angreifer‹ festgelegt, was ich nicht nur billig, sondern auch falsch fände.

Wie sollte es mir also gelingen, einen sympathischen Bullen zu kreieren? Diese Frage hat mich etliche Monate lang gequält, ohne dass ich eine Antwort darauf fand. Man könnte das nun Voreingenommenheit, linken Starrsinn oder auch Unflexibilität nennen. Das Problem ist, dass sich der Mensch (und leider mehr noch der Linke) nur schwer von bestimmten chronischen Leiden befreien kann, die auf Wunden der Vergangenheit zurückgehen. Sosehr sich auch die Gegenwart verändert hat, die Vergangenheit drängt sich – zumindest in gewissen Bereichen unseres Denkens – immer wieder in den Vordergrund.

Und dennoch kam die Lösung aus der Vergangenheit. Nach sechs Monaten erinnerte ich mich wieder daran, wie der Bulle zum ersten Mal vor mir aufgetaucht war: als pater familias einer dreiköpfigen kleinbürgerlichen Familie. Nicht der Beruf, sondern die soziale Klasse, also die kleinbürgerliche Familie, war das ausschlaggebende Merkmal. Denn auch ich stamme aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter widmete sich, wie Charitos’ Frau Adriani, voll und ganz dem Haushalt. Mein Vater hatte sich, wie Charitos bei Katerina, das Geld für das Studium seiner Kinder vom Mund abgespart.

Unglaublich, wie sehr die Uniform die Eigenschaften ihres Trägers überdeckt, wie sehr die Uniform uns dazu bringt, nur das ›Amtsorgan‹ und nicht den Menschen in der Uniform wahrzunehmen. Und es ist verwunderlich, aber auch außerordentlich gefährlich, dass nach so vielen Jahren immer noch ideologische Vorurteile unseren Blick trüben.

Vielleicht liegt das am tiefsitzenden Argwohn, den der Durchschnittsgrieche der politischen, der richterlichen und vor allem jeder uniformierten Form von Macht gegenüber empfindet. Wahrscheinlicher ist, dass es an unserer Unfähigkeit (oder auch unserer inneren Verweigerung) liegt, eine gründliche Verarbeitung der düsteren Jahre unserer neueren Geschichte – von der Besatzungszeit bis zum Zusammenbruch der Junta – in Angriff zu nehmen. Die Anerkennung des nationalen Widerstandes bildete fraglos einen mutigen Schritt, mündete jedoch nach so vielen Jahren, in denen Ungerechtigkeit und Unterdrückung eines Teils der griechischen Gesellschaft vorgeherrscht hatten, eher in einem Gefühl der Genugtuung als in dem der Versöhnung. Versöhnung erfordert, wie etwa in Südafrika, eine andere Herangehensweise. Nun, die jüngeren Generationen ignorieren diese brutale und abnorme historische Vergangenheit. Ich bin jedoch sicher, dass Vergessen nicht die geeignete Therapie sein kann. Denn Nelson Mandela, der kluge Kämpfer, sagte sehr richtig: forgive, but not forget – verzeihen, aber nicht vergessen.

Es ist seltsam, dass die Griechen den Ordnungshütern viel feindseliger und angriffslustiger gegenüberstehen als dem Militär, obwohl der letzte Putsch von Militärs ausgeführt wurde. Zwar kenne ich das eingängige Argument, die ›jungen Rekruten‹ gehörten sozusagen zur Familie. Aber wieso dann die Polizeibeamten nicht?

Wie auch immer die Erklärung lauten mag, es ist eine Tatsache, dass ich einen Mann wie meinen Vater vor Augen hatte, sobald ich Charitos die Uniform ausziehen und einen Anzug anziehen ließ. Es war, als hätte ich stundenlang versucht, einen Knoten zu lösen, und plötzlich das richtige Ende des Fadens erwischt. Das Knäuel begann sich zu entwirren, und ich erkannte nicht nur die Gemeinsamkeiten zwischen meinem Helden und meinem Vater wieder, sondern auch die zwischen seiner Frau Adriani und meiner Mutter.

Die einzige Ausnahme bildete Katerina, Adrianis und Charitos’ Tochter, die nicht mir oder meiner Schwester, sondern meiner eigenen Tochter sehr ähnlich ist. Des Öfteren habe ich mich gefragt, warum ich mit der Figur der Tochter das kompakte kleinbürgerliche Dreiecksverhältnis Vater–Mutter–Sohn durchbrochen habe. Möglicherweise ist es der Tatsache geschuldet, dass ich selbst eine Tochter großgezogen habe und folglich die Gedankenwelt und Reaktionen von Mädchen aus eigener Anschauung kenne, während Jungen für mich eine terra incognita sind. Sicherlich hat es auch mit der Tatsache zu tun, dass ich mir immer eine Tochter und nie einen Sohn wünschte. Das habe ich aber erst spät begriffen. Neun Monate lang gab ich mich gelassen und locker. Erst als mich die Krankenschwester hereinrief, um mir das Neugeborene zu zeigen, und mir verkündete, dass ich eine Tochter bekommen hatte, wurde mir bewusst, wie sehr ich gehofft hatte, es sei ein Mädchen, und ich vollführte einen Freudentanz.

Portrait zu Markaris' 85. Geburtstag beim Saarländischen Rundfunk

Interview bei Neues Deutschland

-

Autoren 702Alfred Andersch 1Jakob Arjouni 10Esmahan Aykol 2Stefan Bachmann 5Honoré de Balzac 2Marco Balzano 3Ayanna Lloyd Banwo 1Anaïs Barbeau-Lavalette 3James Matthew Barrie 1Emanuel Bergmann 7Michel Bergmann 1Bill Beverly 1Claus-Ulrich Bielefeld 1Kenneth Bonert 5Martina Borger 3Ray Bradbury 3Emily Brontë 2Louise Brown 3Margaret Wise Brown 1Hazel Brugger 1Dick Bruna 1Jean de Brunhoff 1Clemency Burton-Hill 1Arno Camenisch 1Anton Cechov 2Raymond Chandler 5Céline Claire 2André Comte-Sponville 2Joseph Conrad 1Thomas David 1Andrea De Carlo 7Laura de Weck 3Leon de Winter 2Solomonica de Winter 4Irene Diwiak 2Philippe Djian 1Rolf Dobelli 2Friedrich Dönhoff 7Doris Dörrie 10Françoise Dorner 1Arthur Conan Doyle 1Gérard DuBois 1Friedrich Dürrenmatt 9Jessica Durlacher 1Albert Einstein 1Katrine Engberg 4Amanda Eyre Ward 4William Faulkner 1Jörg Fauser 6Sasha Filipenko 5Elena Fischer 1F. Scott Fitzgerald 11Zelda Fitzgerald 1Philippe Fix 1Paul Flora 1Dick Francis 1Erich Fromm 1Françoise Gilot 1Friedrich Glauser 1Joey Goebel 5Edward Gorey 3René Goscinny 2Rebecca Green 1Arnon Grünberg 1Robert van Gulik 2Erich Hackl 5Alfred A. Häsler 1Tamar Halpern 2Dashiell Hammett 3Eve Harris 2Petra Hartlieb 1Lukas Hartmann 15Kent Haruf 1Tatjana Hauptmann 2Yael Hedaya 2Daan Heerma van Voss 2Moritz Heger 1Helme Heine 1J. Paul Henderson 3Mick Herron 10Stefan Hertmans 3Grégoire Hervier 1Patricia Highsmith 14Scott Alexander Howard 1Sue Hubbell 1Clement Hurd 1John Irving 12Otto Jägersberg 2Erich Kästner 1Immanuel Kant 1Yadé Kara 2Bas Kast 1Charlotte Kerr Dürrenmatt 1Hans Werner Kettenbach 1Heinrich von Kleist 1Seraina Kobler 3Chris Kraus 3Daniela Krien 4Tim Krohn 2Alfred Kubin 1Shelly Kupferberg 3Andrej Kurkow 5Hartmut Lange 4Simone Lappert 1Jonathan Lee 1Dennis Lehane 9Qin Leng 2Donna Leon 18Charles Lewinsky 6Micha Lewinsky 3Jardine Libaire 7Hugo Loetscher 7Jack London 2Loriot 2Ross Macdonald 5Heike Makatsch 1Katherine Mansfield 1Petros Markaris 13W. Somerset Maugham 5Annalena McAfee 2Anthony McCarten 7Carson McCullers 1Niklaus Meienberg 1Herman Melville 1Julian Meyer 1Thomas Meyer 11Timon Meyer 1Caroline Albertine Minor 2Dror Mishani 3Michel de Montaigne 1Brian Moore 1Luis Murschetz 1Magdalen Nabb 2Fuminori Nakamura 3Jon & Tucker Nichols 1Christoph Niemann 1Nadja Niemeyer 1Ingrid Noll 18Lina Nordquist 2Amélie Nothomb 11Jona Oberski 1Mary Oliver 1George Orwell 1John Jay Osborn 3Connie Palmen 3Matthias Penzel 1Fernando Pessoa 1Marianne Philips 2Roberta Pianaro 1Sarah Pines 1Christoph Poschenrieder 13Steven Price 2Anne Reinecke 2Ruth Rendell 1H.A. Rey 1Margret Rey 1Joachim Ringelnatz 1Nadine Robert 1Raffaella Romagnolo 8Astrid Rosenfeld 8Gabriel Roth 1Joseph Roth 3Peter Rüedi 1Katherine Rundell 1Donal Ryan 6Lavanya Sankaran 2Richard Scarry 1Joan Schenkar 2Bernhard Schlink 7Joachim B. Schmidt 6Hansjörg Schneider 6Arthur Schopenhauer 1Christian Schünemann 3Jean-Jacques Sempé 5Maurice Sendak 1Michele Serra 1Alan Sillitoe 1Georges Simenon 6Benjamin Sommerhalder 1Muriel Spark 2Thomas Spitzer 1Jason Starr 3H.U. Steger 2Saul Steinberg 1Anna Stothard 5J. Ryan Stradal 4Patrick Süskind 5Martin Suter 20János Székely 1Walter Tevis 1Philipp Theisohn 1Jonny Thomson 2Henry David Thoreau 3Viktorija Tokarjewa 3Leo Tolstoi 1Roland Topor 1B. Traven 1Mark Twain 1Tomi Ungerer 13Irene Vallejo 1Luca Ventura 3John Vermeulen 1Jules Verne 1Barbara Vine 2Frank Viva 1Jelena Volic 3Alice Vollenweider 1Voltaire 1Stefanie vor Schulte 4Ambros Waibel 1George Watsky 1Evelyn Waugh 3Carl Weissner 1Benedict Wells 26Urs Widmer 5Oscar Wilde 3Spencer Wise 1YORN 2Banana Yoshimoto 5Peter Zantingh 3Klaus Cäsar Zehrer 2

-

Titel 936Souvenir (Postkartenbuch) 120. Juli 1Vertrauen 1Tante Lisbeth 1Abbitte 2Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn 1Die Abenteuer der Familie Mellops 1Die Abenteurer 1Der Abgrund in dir 1Abrechnung 1Abschalten 1Adams Erbe 3Adelaide 1Allumette 1Als ich im Sterben lag 1Ambivalenz 1America 1America 1Amsterdam 1Aller Anfang 1Der Anti-Struwwelpeter 1Die Apothekerin 1Astas Tagebuch 1Quer durch Athen 3Auf beiden Seiten 11Auf der Strecke 1Auf die Plätzchen, fertig, los 2Der Aufgang 2Auf Messers Schneide 1Aufstand der Frauen 1Der Auftrag 1Auroras Anlaß 1Ausflug ins wirkliche Leben 1Auszeit 1Zwei Bärinnen 1Balkan Blues 1Die Ballade vom traurigen Café 1Der Besuch der alten Dame 4Die Physiker 4Der Meteor / Dichterdämmerung 1Playback 1Achterloo I / Rollenspiele / Achterloo IV 2Der lange Abschied 3Lebwohl, mein Liebling 1Bei den Brunettis zu Gast 2Bella Ciao 1Besser nie als spät 2Graue Bienen 1Die Bierkönigin von Minnesota 2Das Bildnis des Dorian Gray 1Bis ans Ende der Meere 3Bis zur Neige 1Der Blick aus dem Fenster 4Die Blütezeit der Miss Jean Brodie 1Die Blumen von gestern 1Das kalte Blut 2Das Böse kommt auf leisen Sohlen 1Bon Appétit 2Books and You 1Das Boot ist voll 1Der Brand 1Brezel 1Briefe 1Brunos Kochbuch 8Brunos Küchenkalender 2018 1Das Buch eines Sommers 1Das Buch der Schwestern 1Letzter Bus nach Coffeeville 5Business Class 1California Girl 2Cheers 1Coco der neugierige Affe 1Coco fährt Rad 1Coco kommt ins Krankenhaus 1Creamtrain 1Das Entdecken erfinden 1Denken mit Immanuel Kant 1Denken mit Voltaire 1Denken mit Oscar Wilde 1Deutschland Was Geht 1Der Dieb 4Diebe und Vampire 3Die im Dunkeln sieht man doch 1Diesmal schenken wir uns ganz sicher nichts 2Diesmal schenken wir uns nichts 2Diesseits vom Paradies 1Dodgers 1Doppelpass 1Dornröschen 1Der Drahtzieher 1Dramatische Werke 1Ein letzter Drink 1The Drop - Bargeld 1Mein Dschinn 2Die dunkle Seite des Mondes 2Durcheinandertal 1Durchtanzte Nächte 1Du sagst es 1Ediths Tagebuch 2Das allerbeste Buch von Egon Wurm 1Einer von euch 2Elsa ungeheuer 3Elsies Lebenslust 1Am Ende einer Welt 1Vom Ende der Einsamkeit 10Die Entdeckung Amerikas 1Erpresser schießen nicht 1Sämtliche Erzählungen 1Späte Erzählungen in zwei Bänden 1893–1903 1Esaus Kuß 1Es scheint die Sonne noch so schön 1Face to Face 1Happy birthday, Türke! 4Tod eines Engländers 1Tiefes, dunkles Blau 1Venezianisches Finale 1Silberkiesel 1Kornblumenblau 1Bruno Chef de police 3Mehr Bier 1Flattermann 1Pfingstrosenrot 4Grand Cru 1Ein Mann, ein Mord 1Tod einer Ärztin 1Hunkeler macht Sachen 1Reiner Wein 1Provokateure 2Hunkeler und die goldene Hand 1Eskapaden 5Hunkelers Geheimnis 6Grand Prix 2Mitten im August 1Slow Horses 2Französisches Roulette 1Tête-à-Tête 1Bittersüße Zitronen 1Dead Lions 2Tod zwischen den Zeilen 1Endlich mein 1Ewige Jugend 4Allmen und die Dahlien 2Real Tigers 1Flüchtiges Begehren 2Milde Gaben 1Feuerprobe 1Spook Street 2Istanbul Tango 3London Rules 4Der blaue Salamander 1Allmen und die Erotik 2Allmen und der Koi 1Joe Country 3Slough House 1Zurück nach Fascaray 1Fast genial 12Der große Fehler 1Fenster ohne Aussicht 1Das Flirren der Dinge 1Fragen an das Leben 2Françoise Gilot – Die Frau, die Nein sagt 1Die Frau auf der Treppe 3Vor allem Frauen 1Freue dich! 2Mein Freund RamTamTam 1Die imaginäre Freundin 1Eine Freundschaft 1Die Freundschaft 2Froh und munter 2Gänsehaut 2Garp und wie er die Welt sah 1Der Garten der Lüste 1Brunos Gartenkochbuch 2Gast im Glück 2Der große Gatsby 4Die Gedanken sind frei 1Gedankenfuge 1Gefahr ist mein Geschäft 1Gefährliche Ferien - Die Alpen 1Gefährliche Ferien - Griechenland 1Gefährliche Ferien - Irland 1Gefährliche Ferien – Italien 2Gefährliche Ferien - Kanada 1Gefährliche Ferien – Nordsee, Ostsee 2Gefährliche Ferien - Skandinavien 1Gefährliche Ferien - Südfrankreich 2Gegenangriff 1Das Geheimnis hinter dem Wald 1Die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens 1Das Genie 1Geronimo 1Gesammelte Erzählungen 1Die Geschichte von Blue 2Die Geschichten in uns 3Der Geschichtenerzähler 1Das Gesetz der Natur 1Die Gesetze 1Die zwei Gesichter des Januars 3Warum die Giraffe nicht in Ohnmacht fällt 1Glatteis 1Finsteres Glück 2Going Zero 1Goldschatz 1Goodbye Istanbul 1Gottes Werk und Teufels Beitrag 5Drei Grazien 2Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger 1Gruß aus der Küche 1Gute Nacht, lieber Mond 1Hab und Gier 1Die Häupter meiner Lieben 1Der Hahn ist tot 1Halali 1Der Halbbart 4Halloween 1Der blaue Hammer 2Phantasien 1Hard Land 3Englischer Harem 1»Hat sie recht?« 1Hausaufgaben 1Heartland 1Heimweh nach Prag 1Die Heldin reist 1Helena 1Jimi Hendrix live in Lemberg 1Herbst in der Großen Orange 1Der Herr der Regeln 1Heimliche Herrscher 2Mein Herz ist eine Krähe 2Herz der Finsternis 1Die letzten Hexen von Blackbird Castle 1Die talentierte Miss Highsmith 2Der Himmel von Hollywood 1Hiob 1Die Hochzeit der Chani Kaufman 3Unsere kleine Höhle 2Gilbert Pinfolds Höllenfahrt 1Der Menschen Hörigkeit 1Die Hoffnung der Chani Kaufman 1Holly im Himmel 2Honig 1Honolulu 2Das Hotel New Hampshire 2How to say ich liebe dich 1Ich bleibe hier 1Ich habe große Städte gesehen 1I.M. 2Im großen Stil 1Im Haus der Großen Frau 1Der Immune 1In alle Richtungen gehen 1In bester Gesellschaft 1Incognito 1Incognito 1Irgendwann wird es gut 2Isabel & Rocco 2Isidor 3Die Jagd 1Ein Jahr voller Wunder 1Oh Jonathan! 1Judiths Liebe 1Zwölf Mal Juli 3Der Junge und die Taube 1Junge mit schwarzem Hahn 1Der Junge, der Ripley folgte 2Justiz 2Himmlische Juwelen 1Kaffee 1Kalmann 2Kalmann und der schlafende Berg 2Kein Kuss für Mutter 1Kein Kuss für Mutter 1Wo die wilden Kerle wohnen 1Kind ohne Namen 1Die Kinderfrau 2Kinderjahre 1Noch mehr schönste Kinderlieder 1Kindes Kind 1Kindeswohl 3Kirschblüten 2Kitchen 2Der kleine Nick 1Knigi 1Das große Knuddeln 2Der Koch 1Der König in Gelb 1Der belgische Konsul 1Der Kontrabaß 2Der Konvoi 1Faule Kredite 1Kremulator 1Rote Kreuze 1Krieg und Frieden 1Die Kriminalromane 1Wenn Kubaki kommt 1In Küstennähe 1Kulinaritäten 1Die Kunst, Schluss zu machen 1Die Kunst, Champagner zu trinken 2Labyrinth 2Laßt die Bären los! 1Ein Leben in Geschichten 1Ein Leben lang 2Leben, schreiben, atmen 1Berauscht vom Leben 4Das späte Leben 1Leben auf dem Land 1Ein gutes Leben ist die beste Antwort 3Das Leben wartet nicht 1Lebensgeister 1Leben und Werk 1Leinsee 1Die Liebe des letzten Tycoon 1Die Libanonzeder 1The Lugubrious Library 1Licht 2Lichterloh 2Liebe ist die beste Therapie 1In Liebe Dein Karl 3Die Liebe im Ernstfall 2Erste Liebe – letzte Riten 1Liebe 1Lieber Leo 1Liebeswahn 1Lieblingsmenschen 3Liebwies 2Das Lied des Geldes 1Sing mir ein Lied 4Das große Liederbuch 2Liza von Lambeth 1Lösegeld für einen Hund 1Der Löwensucher 1Logbuch eines unbarmherzigen Jahres 2Lust und Laster 2Macno 1Germany 2064 1Magic Hoffmann 2Maigrets Frankreich 2Der Malteser Falke 1Mameleben 1Mara 1Aus dem Leben einer Matratze bester Machart 1Nach Mattias 2Hinter den Mauern der Ozean 1Mauersegler 4Memento Mori 1Ein passender Mieter 1Mini Philosophy 1Minotaurus / Der Auftrag / Midas 1Auch Miststücke können einem leidtun 1Mit Staunen und Zittern 2Der Mittagstisch 4Mit wehenden Fahnen 1Moby-Dick 1Der Mondmann 1Montecristo 5Mord im Regen 1Morgen räum ich auf 1Moshi Moshi 1My Movie Business 1Muldental 2Museum der Erinnerung 1Im Museum 1Mystic River 3Nach dem Applaus 1Uns gehört die Nacht 2In der Nacht 5Letzte Nacht in Twisted River 2Nachtschein 1Ein neues Jahr voller Wunder 1Nicht schon wieder keine Tore 2Der kleine Nick – Feriengeschichten 3Der kleine Nick spielt Fußball 1Der kleine Nick und seine Bande 1Der kleine Nick und die Ferien 1Der kleine Nick und die Mädchen 1Der kleine Nick und die Schule 1Non Stop 1Notizbuch eines Schriftstellers 1Offshore 1Ohne Furcht und Tadel 1Owen Meany 5Palast der Finsternis 1Die Panne 2Papa Schnapp und seine noch-nie-dagewesenen Geschichten 1Papyrus 2Paradise Garden 1Das Parfum 1Partytime 4Brunos Périgord 1Pestalozzis Berg 1Peter Pan 1Keine zehn Pferde 2Picknick auf dem Eis 1Pink Hotel 2Politik und Liebe machen 1Marius Müller-Westernhagen 2Quatemberkinder 1Die drei Räuber 1Rauch und Schall 1Rebell im Cola-Hinterland 1Rechnung über meine Dukaten 3Reflex 1Regen 1Im Reich der Schuhe 1Die Reinheit des Mörders 1Reise nach Tripiti 2Reise an den Rand des Universums 1Reise um die Erde in achtzig Tagen 1Die Reisgöttin 3Der Richter und sein Henker 1Der Richter und sein Henker / Der Verdacht 1Ripley 1Der talentierte Mr. Ripley 1Die Ripley-Romane 1Ripley's Game oder Der amerikanische Freund 2Ripley Under Ground 3Ripley Under Water 2Röslein rot 1Rollenspiele 1Der unsichtbare Roman 1Rosie und die Künstler 1Ein Russischer Roman 3Die Sache mit der Angst 2Die Sache mit dem Dezember 7Der Sänger 1Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben 1Salz und sein Preis 1Das Paar im Kahn 1Hunkeler und der Fall Livius 1Hunkeler und die Augen des Ödipus 1Samson und Nadjeschda 1Das Sandkorn 6Saturday 1Herr Sauermann sucht seine Zähne 1Der große Schlaf 2Schlangen im Garten 2Der bunte Schleier 2Schlimmer geht immer 1Die Schönen und Verdammten 1Schorschi schrumpft 1Der Schrei der Eule 1Schwarze Hunde 1Schwarzrock 1Schwefelhochzeit 1Drei Schwestern 1Scoop 1Scott-Kings moderne Welt 1Der Seewolf 1Am Seil 3Seitensprung 2Sekunden der Gnade 3Selam Berlin 2Die Selbstverbrennung 1Serafin und seine Wundermaschine 1Shutter Island 1Sie und der Wald 3Silbermond und Kupfermünze 1Simenon und Maigret bitten zu Tisch 1Small World 3Sobald wir angekommen sind 1Der ehemalige Sohn 2Becks letzter Sommer 12Sommerfrauen, Winterfrauen 1Song Book 1Spannende Weihnachtsferien 2Der Spiegelkasten 1Die schwarze Spinne 1Spinner 2Die Spionin 1Der Sprung 1Eine Handvoll Staub 2Die Sterne ordnen 5Die Stimme 1Straße der Wunder 2Eine lange Straße lang 1Die Stücke 1Der Stümper 2Sturmhöhe 2Die Suche nach der Gegenwart 1Die Sünde der Frau 1Der Sündenfall – ein Glücksfall? 1SumSum 1Tage in Burma 1Tagebuch einer Reise nach Italien 1Tage- und Notizbücher 1Tahara 2Das andere Tal 1Tea Time 3Tell 3Der Teufel von Mailand 1Tiefe Wasser 1Tod in Hollywood 1Der Tod des Odysseus 1Top Job 1Das Totenschiff 1Das Traumtheater 1Trennt euch! 2Der Trick 6Turmbau 2Schwarzes Unheil 1Unschuldige 1Unter Wasser stirbt man nicht! 1Untreue 2Venedig kann sehr kalt sein 1Der Verdacht 1Verfall und Untergang 1Verflixte Festtage 2Der japanische Verlobte 2Verlockung 1Das Versprechen 1längst fällige verwilderung 1Villa Metaphora 1Vintage 1Als wir Vögel waren 1Vrenelis Gärtli 1Der süße Wahn 1Die Wahrheit über das Lügen 5Die halbe Wahrheit 1Walden 2Die Waldsteinsonate 1Warum Krieg? 1Was bleibt, wenn wir sterben 2Was bleibt, wenn wir schreiben 1Die Wedernoch 2Eine heitere Wehmut 2Fröhliche Weihnacht überall 2Achtung Weihnachten 2Weihnachten mit Loriot 1Weihnachtszauber 2Weihrauch und Pumpernickel 1Das Weiße im Auge 1Die Welt 1Die Welt auf dem Teller 1Die Welt ist im Kopf 3Wenn alle anderen schlafen 1Wenn ich wiederkomme 1Der letzte Weynfeldt 1Wiederholungstäter 3Wiedersehen mit Brideshead 1Wie man es vermasselt 1Mein Wildgarten 1Wir holen alles nach 3Wolfsblut 1Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse 5Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin 2Ein fast perfektes Wunder 2Zärtlich ist die Nacht 1Zahltag 1Das schreckliche Zebra 1Die Zeit der Zikaden 1War meine Zeit meine Zeit 3Zeiten der Heuchelei 1Der Zementgarten 1Zeraldas Riese 1Das Zittern des Fälschers 1Zurück auf Start 4Zusammenstöße 1Zwei Fremde im Zug 1Zwei von zwei 1Zwischen uns und morgen 1

-

Personen350

-

Rubrik692

-

Allgemein2

-

Orte614

-

Genre445

.jpg---Windows-Fotoanzeige.png/jcr:content/kleinerPlakat_A4_rgb_300%20(002).jpg)

.png/jcr:content/vorlesetag_diogenes_blog_header%20(1).png)